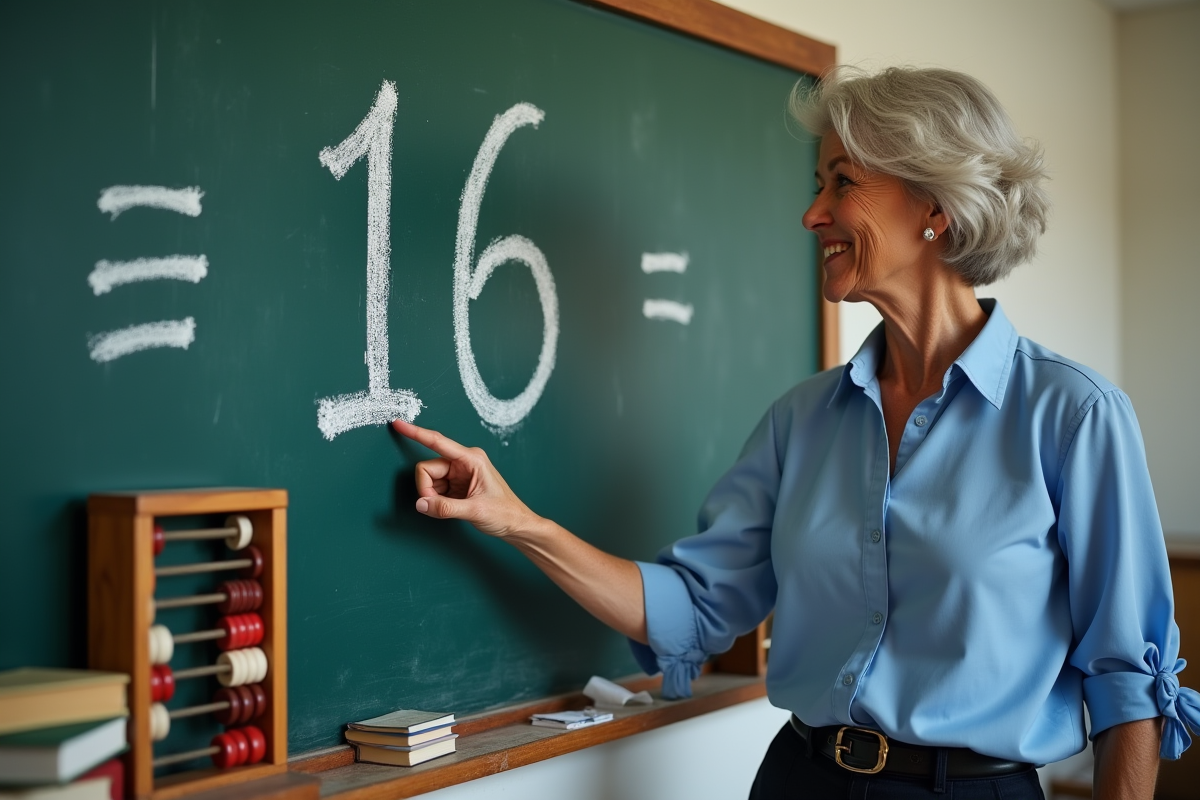

La somme des diviseurs stricts du nombre 16 s’arrête à 15, à un souffle de sa propre valeur. Ce petit écart, presque imperceptible, éclaire la frontière fine qui sépare les nombres parfaits de leurs proches cousins, les presque parfaits. En scrutant ce détail, on devine la richesse cachée dans la classification des entiers naturels et les questions qu’elle soulève sur la structure même des nombres.

Pourquoi les mathématiciens parlent-ils de nombres parfaits ?

Depuis la Grèce antique, le sort des nombres parfaits fascine. Les pythagoriciens en faisaient déjà un sujet de réflexion, captivés par ces entiers dont la somme des diviseurs propres retombe exactement sur le nombre initial. 6, puis 28, ont traversé les générations, enveloppés d’une part de mystère. Leur rareté intrigue encore aujourd’hui : seuls quelques nombres parfaits pairs ont été identifiés, tous liés à des propriétés pointues des nombres premiers. Quant au nombre parfait impair, il reste insaisissable, défiant les chercheurs.

Cette définition, d’une simplicité trompeuse, ouvre la porte à des questionnements profonds. Dans la théorie des nombres, ces curieux entiers révèlent les liens subtils entre multiplication et addition au sein des entiers naturels. Des penseurs majeurs, de Euclide à Leonhard Euler, se sont penchés sur cette énigme. Euler, notamment, a démontré que chaque nombre parfait pair se présente sous la forme 2p-1(2p−1), à condition que 2p−1 soit un nombre premier.

Pour mieux comprendre ces distinctions, voici comment les mathématiciens classent ces entiers :

- Parfaits : leur somme de diviseurs propres leur est strictement égale.

- Abondants : la somme dépasse la valeur de l’entier.

- Déficients : la somme reste en deçà.

La recherche autour des nombres parfaits ne cesse de repousser les frontières de l’arithmétique. Leur rareté, la complexité de leur structure, les hypothèses qui entourent leur existence : tout cela continue de susciter l’intérêt et de stimuler la recherche. Le cas des nombres parfaits impairs en particulier reste une énigme vivace, qui pousse chaque nouvelle génération à reprendre le flambeau.

Nombre 16 : un cas fascinant parmi les presque parfaits

Le nombre 16 intrigue dès les premiers pas en arithmétique. Puissance parfaite de deux (24), il se distingue par sa simplicité. Pourtant, impossible de le classer parmi les nombres parfaits : la somme de ses diviseurs propres (1, 2, 4, 8) atteint 15, soit juste un cran en dessous. C’est ce minuscule écart qui le range dans la catégorie des nombres presque parfaits, un club fermé dont il est l’un des représentants les plus connus.

Si d’autres entiers partagent ce statut, 16 reste unique par la pureté de sa structure : il ne doit sa composition qu’à la répétition du même facteur premier. Cette singularité attire l’attention : la « presque perfection » du 16 interroge sur la nature même de l’équilibre numérique. Là où le nombre parfait atteint une égalité stricte, le presque parfait tutoie la barre sans la franchir, ni vers le haut, ni vers le bas.

Pour s’en convaincre, examinons concrètement la composition de 16 :

- Diviseurs de 16 : 1, 2, 4, 8

- Somme des diviseurs propres : 15

- Écart à la perfection : 1

En arithmétique, le parcours du nombre 16 rappelle combien les comportements numériques savent être variés. Il marque une étape à part, soulignant l’étroite frontière entre perfection et ses alentours immédiats, là où chaque calcul précise ce qui fait l’harmonie d’un nombre.

Ce que les nombres parfaits révèlent sur la beauté des mathématiques

Depuis des millénaires, les nombres parfaits exercent une force d’attraction sur ceux qui explorent l’univers mathématique. Qu’il s’agisse d’Euclide ou d’Euler, tous ont tenté de percer le secret de ces entiers d’exception. Un nombre parfait, prenons 6 ou 28, s’identifie par une propriété limpide : la somme de ses diviseurs propres l’égale. Cette égalité, à la fois austère et séduisante, pose une frontière claire dans l’étude des nombres.

Ce qui frappe, c’est l’équilibre subtil qui se dégage de cette propriété, ce point d’intersection entre rigueur et intuition. Les nombres parfaits pairs, tous connectés aux fameux nombres de Mersenne selon le théorème d’Euclide, incarnent une forme de beauté mathématique : la découverte de chacun d’eux, si rare soit-elle, provoque l’émoi des chercheurs. L’absence d’exemple impair laisse planer un mystère, créant un terrain fertile pour les conjectures. Les démonstrations elles-mêmes invitent à relier des domaines parfois éloignés, mêlant logique pure et créativité.

Le concept de perfection numérique se double de celui de nombre presque parfait, à l’image du 16. Cette proximité, sans jamais coïncider totalement, incarne la tension créative qui anime la discipline. Parfaits et presque parfaits nourrissent la réflexion sur la question de l’harmonie en mathématiques. Chaque preuve, chaque avancée, porte la marque d’une quête de beauté qui dépasse le simple calcul.

Envie d’aller plus loin ? Quelques pistes pour explorer la théorie des nombres

La théorie des nombres ouvre un champ d’exploration infini. Derrière la notion de nombre parfait, on découvre un univers de conjectures, de démonstrations et de mystères. L’interaction entre nombres premiers et somme des diviseurs façonne le socle de l’arithmétique moderne. Pour comprendre la portée de ces recherches, il suffit de se plonger dans les écrits d’Euclide ou de suivre le fil des découvertes d’Euler. Les preuves sur les parfaits pairs, en lien avec les nombres de Mersenne, constituent une excellente porte d’entrée.

Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir, voici quelques directions à explorer :

- Se reporter aux textes fondateurs sur les premiers nombres parfaits et leur relation avec les nombres premiers.

- S’intéresser aux variantes, comme les nombres presque parfaits (le 16 en tête) ou les nombres abondants, pour comprendre d’autres formes d’équilibre numérique.

- Étudier le rôle des diviseurs distincts et la somme qu’ils forment, une question clé pour saisir la distinction entre perfection et abondance.

Les recherches actuelles dépassent les frontières de la mathématique pure pour s’ouvrir à d’autres disciplines, comme la génétique ou la biochimie. On l’a vu, par exemple, dans les travaux menés sur les momies du Llullaillaco par Andrew Wilson et ses collègues. Ces approches croisées, documentées dans la publication dans PNAS, révèlent la richesse des liens entre mathématiques, archéologie et sciences du vivant.

Le mystère demeure : pourquoi aucun nombre parfait impair n’a-t-il été trouvé ? La théorie des nombres, loin de se figer, continue d’ouvrir des portes, invitant qui le souhaite à poursuivre l’exploration. Un territoire où la curiosité ne connaît pas de bornes.